Gli spettacoli

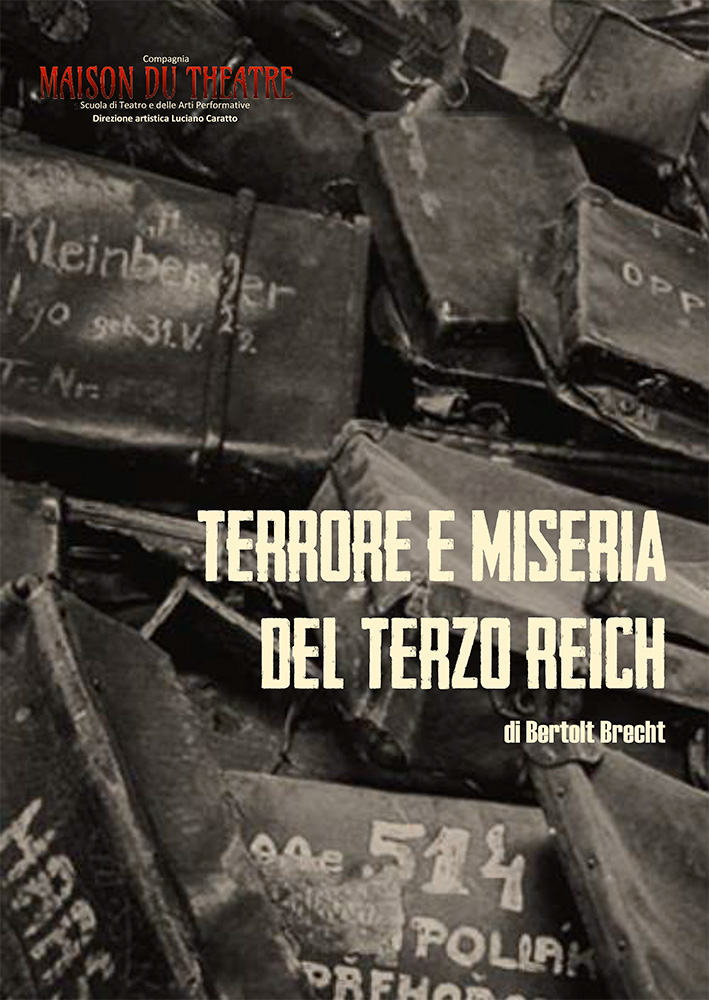

Terrore e Miseria del Terzo Reich

Terrore e Miseria del Terzo Reich, nella sua versione integrale, è un’opera in 24 scene, l’una indipendente dall’altra, scritta da Brecht fra il 1935 e il 1937 in Danimarca e poi messa in scena da lui stesso (protagonista la moglie Helene Weigel) nel 1937. Il titolo primitivo era “Germania Una favola di orrori” (Deutschland Ein Greuelmrchen). Il testo si presenta quindi attraverso una serie di quadri, scelti per rappresentare aspetti e situazioni realmente presenti nella società nazista. Brecht dichiara infatti esplicitamente che le scene rappresentano un documentario, ossia si basano su dichiarazioni di testimoni oculari o su corrispondenze giornalistiche. L’intento era quello di denunciare la violenza fisica, psichica e morale che il regime di Hitler aveva instaurato tra il popolo tedesco; nessun caso è trascurato per mostrare la stupida bestialità, i ricatti, i soprusi e la pervasività del regime nazista, capace di insinuarsi e spezzare anche i legami più profondi tra gli esseri umani, ridotti a vivere in un clima di terrore e generale paranoia. Proprio l’urgenza di raccontare e denunciare gli orrori della Germania nazista è ciò che spinge Brecht ad abbandonare, in parte, la sua concezione del teatro epico, secondo cui lo spettatore non doveva immedesimarsi e doveva mantenere una certa distanza critica che gli permettesse di riflettere su quanto vedeva accadere in scena, grazie ad un particolare uso della recitazione e elementi parodistici, canzoni e elementi scenici che, rompendo la convenzione teatrale per mezzodì contrasti, tenessero desto l’intelletto della platea. La nostra selezione di quadri da Terrore e Miseria ci ha offerto la possibilità di utilizzare e mescolare diversi stili recitativi, rispettando la natura drammatica del testo, ma anche la più generale visione del teatro del drammaturgo tedesco, tenendo ben presente fino alla fine che quanto apparirà sulla scena non è frutto d’invenzione, ma documento storico, che utilizza il teatro per denunciare e, oggi, per ricordare.

Con Samuel Ahadome, Lorenzo Beatrice, Lorenzo Bracco, Greta Caprioglio, Rosanna Casieri, Veronica Cinti, Simona De Chirico, Katja Formento, Valeri Isani, Manuela Marascio, Rebecca Moschini, Francesco Parenti, Jerome Pommereul, Eleonora Trematore

Assistente alla regia Veronica Cinti

Drammaturgia e regia di Luciano Caratto

Mi Chiamo Rita Atria

A 17 anni Rita Atria si trasferisce a Roma e lascia per sempre il suo paese in provincia di Trapani: il perché non è facile da raccontare, non è facile guardare in faccia il Mostro che le ha rubato l’infanzia e la famiglia. Ma un giorno l’incontro con il giudice Paolo Borsellino le cambia la vita. Rita con lui si sente al sicuro e , nonostante la verità sia dolorosa da accettare, decide di raccontargli tutto quello che sa.

Rita è cresciuta in una famiglia mafiosa: a 11 anni perde il padre Vito, a 17 il fratello Nicola., entrambi ammazzati dalla mafia. In una lettera a Borsellino scrive queste parole:”…sono stata definita una “pentita”della mafia. Dicono che sono la più giovane pentita d’Italia perché ho soltanto 17 anni e mezzo. Ma io non mi sento affatto una pentita perché non sono mai stata mafiosa. Sto semplicemente cercando trovare il coraggio per aiutare la nostra Sicilia a uscire dalla morsa dellla mafia. L’ho capito da Lei che cosa vuol dire coraggio. Perché Lei è un uomo coraggioso dal quale ho immparato tante cose: la prima che non ci si deve inchinare alla prepotenza.”

Attraverso le parole del Diario di Rita e la ricostruzione di fatti e incontri realmente accaduti, in questa mise-en-espace racconteremo la storia di questa giovane ragazza e vedremo la mafia e il suo modo di operare attraverso i suoi occhi. Non le stragi o gli omicidi eccellenti che riempiono le pagine dei giornali, ma qualcosa di molto più vicino a ciascuno di noi: cosa accade quando si entra in contatto, o nel caso di Rita, si nasce dentro questo mondo pervasivo e tentacolare. Una vicenda che non può che interrogare la nostra coscienza.

Perché anche questa storia deve essere raccontata.

Grafica Giulia Moreira

Ufficio Stampa Manuela Marascio

Disegno luci Pierpaolo Nuzzo

Drammaturgia e Regia Luciano Caratto

Maria ed Elizabeth

Due Regine. Due Donne allo specchio. Un trono. Il Potere. La Storia.

Questi gli ingredienti di base della vicenda che ha visto intrecciare i destini di Maria Stuarda ed Elisabetta, una vicenda che nei secoli è stata raccontata molte volte, diventando iconica e assurgendo al livello degli antichi miti della tragedia.

La tragedia non ripercorre la storia tormentata di Maria – i diciotto anni di carcere e il lungo processo non sono oggetto diretto del dramma, e sono presenti solo nella consapevolezza e nei flashback della memoria, in un presente immobile.

Due Regine che si stagliano imponenti sullo sfondo della Storia, due Regine umanamente contrapposte quasi a rappresentare due modalità della natura umana, due diverse vie di risolvere il dissidio imperituro tra ragione e sentimento.

Ma anche due Regine imprigionate e alla ricerca di una libertà comunque negata, dal ruolo o dal destino.

Due donne che senza remore si espongono al giudizio, un thriller psicologico diremmo oggi: l’esito è immutabile, è già accaduto.

Ma rivisitando la vicenda da questa particolare prospettiva, ricca delle suggestioni di Schiller e della Maraini, quale sarà il vostro verdetto?

Samuel Ahadome, Lorenzo Beatrice, Lorenzo Bracco, Rosanna Casieri, Veronica Cinti, Katja Formento, Valeria Isani, Francesco Parenti, Jerome Pommereul, Eleonora Trematore

Grafica Veronica Cinti

Disegno luci Pierpaolo Nuzzo

Assistente alla Regia Manuela Marascio

Drammaturgia e Regia Luciano Caratto

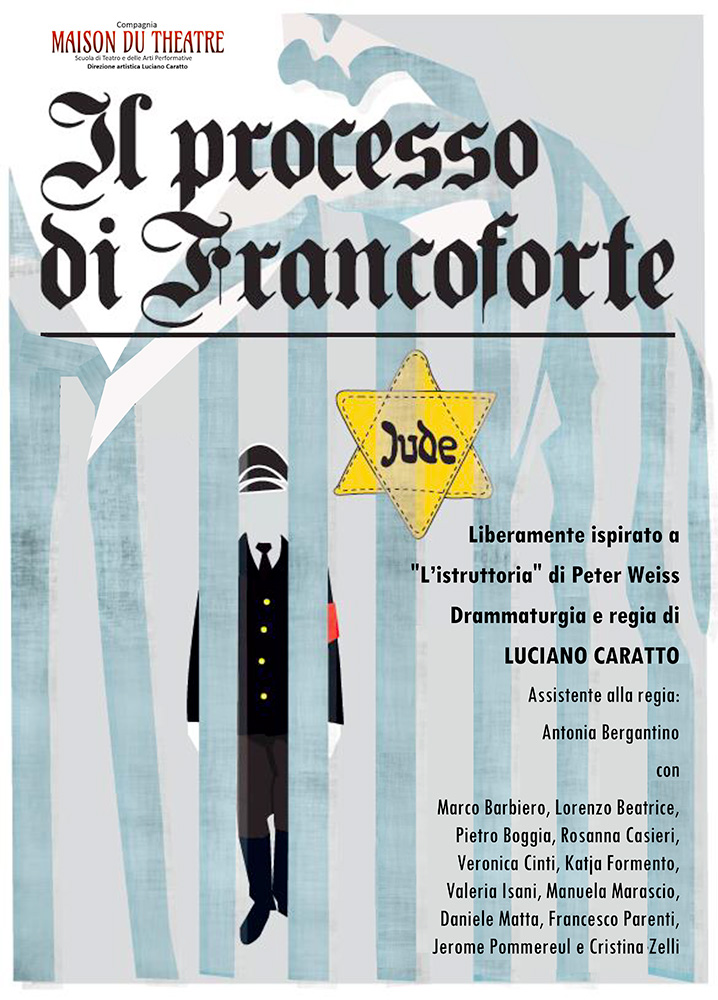

Il Processo di Francoforte

Dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svolse a Francoforte sul Meno un processo contro un gruppo di SS e e di funzionari del Lager di Auschwitz.

Per la prima volta la Repubblica federale tedesca affrontava la questione delle responsabilità individuali, dirette, imputabili a esecutori di ogni ordine e grado attivi nei campi di Auschwitz.

La tragedia feroce del Lager maggiore, vista come discesa rapsodica nell’Inferno dantesco, è qui rievocata da chi vi aveva partecipato come vittima, aguzzino o complice (molti di questi seduti sul banco dei Testimoni e rimasti a piede libero per dspositivi procedurali della legislazione tedesca) descrivendo con rigore catastale l’iter del detenuto, lo Haftling, dall’arrivo coi treni sulla banchina ai forni crematori.

In scena, un’aula scarna di tribunale, con rigore documentaristico si alternano le voci di testimoni e imputati , sorretti dalle ricostruzioni – precise, puntuali – di un giudice un procuratore.

Le parole tratte dalle asettiche trascrizioni delle sedute del processo, apparentemente incolori, riprendono vita sulla scena, muovendosi su un sottile crinale determinato e regolato dal luogo e dal contesto stesso in cui sono pronunciate: ne risulta un effetto straniante e insieme una tensione interna aumentata e a tratti insostenbile.

Ma oltre al dato storico agghiacciante che emerge non si può ignorare in una lettura in controluce un dato antropologico altrettanto agghiacciante, dove le rassicuranti barriere tra “noi” e” loro” sembrano farsi più labili, come traspare dalle parole di questo testimone: “Se oggi parliamo con persone che non furono nel Lager delle nostre esperienze c’è sempre qualcosa che rimane loro incomprensibile. E tuttavia sono uomini come quelli erano Haftling e guardie. Se eravamo in tantinel Lager e se furono tanti a portarci dentro il fatto si dovrebbe capire ancora oggi. Molti di quelli destinati a figurare come Haftlinge erano cresciuti sotto gli stessi principi di quelli che assunsero la parte di guardie e se non fossero finiti Haftlinge sarebbero potuti riuscire guardie”.

Un invito alla Memoria che riemerge dalle cronache storiche, accantonando ogni genere di pietismo e retorica in nome della verità e della giustizia.

Rielaborazione drammaturgica e Regia Luciano Caratto

Le Intellettuali

Messa in scena per la prima volta al Palais Royal di Parigi nella stagione 1672-73, Les femmes savantes, penultimo lavoro di Molière, ebbe subito un grande successo di pubblico e di critica. Allora come oggi, l’argomento era di grande attualità: da un lato, la critica alle funzioni accessorie e decorative che certi intellettuali ricoprivano, dall’altro, l’emancipazione culturale rivendicata dalle donne nella società.

Femminismo “ante litteram” dunque, esposto agli strali della feroce ironia del grande commediografo francese. Frecciate da cui, però, non si salva neppure il mondo borghese, che, con la sua “sana” etica tradizionale e reazionaria, si contrappone al mondo intellettuale.

In questo testo geniale e divertente non ci sono quindi buoni e cattivi, in, ma soggetti (servi, innamorati, “tartufi”, bravi borghesi, vecchie pazze, casalinghe visionarie, giovinette vogliose o represse) immersi in una girandola di idee, un fuoco d’artificio fatto di temi clou quali la condizione femminile, il problema della coppia, l’antagonismo maschio-femmina, il rapporto cultura-stato, impegnodisimpegno ecc.

Una commedia che non smette mai di parlare al presente grazie all’irresistibile vena ironica e dissacratoria di Molière, denudando col sarcasmo il velo di ipocrisia e conformismo di ciascun personaggio. Ecco, quindi, che la finzione non può che reggersi sull’omertosa e interessata complicità di ogni individuo, unico possibile tentativo di resistere alla risata denudante delle masse.

Un allestimento essenziale che promette divertimento, rinunciando a parrucche e crinoline, pur nel totale rispetto del testo, per eliminare il distanziamento offerto dal costume, e optando per un’ambientazione che richiama astrattamente gli anni Trenta.

Nella convinzione che gli anni corrono sul calendario, ma le motivazioni dell’umano agire rimangono spesso costanti nella storia.

Con Samuel Ahadome, Marco Barbiero, Lorenzo Beatrice, Lorenzo Bracco, Rosanna Casieri, Veronica Cinti, Katja Formento, Valeria Isani, Manuela Marascio, Daniele, Matta e Jerome Pommereul

Disegno luci Pierpaolo Nuzzo

Assistente alla Regia Antonia Bergantino

Ufficio Stampa Manuela Marascio

Grafica Giulia Moreira

REGIA Luciano Caratto

Girotondo

Con questa dissacrante commedia, scritta nel 1900, Arthur Schnitzler (lo stesso autore di Doppio Sogno da cui Stanley Kubric trasse il celebre film Eyes Wide Shut) mette in scena improbabili intrecci amorosi tra personaggi appartenenti a diverse classi sociali :La prostituata, il Soldato, il giovin Signore, la Cameriera, la giovane Signora, il Marito, la Ragazzina, il Poeta e il Conte, scrutati con un vivo senso critico nei confronti dell’esistenza sicura e borghese dei suoi contemporanei. Su tutti i “tipi” raffigurati aleggia l’incombente consapevolezza d’una fine imminente, una dissoluzione cui nessuno potrà sottrarsi. Così come nessuno pùò sottrarsi alla maschera che è costretto ad indossare, in un gioco del corteggiamento in cui ciascun personaggio finisce per diventare la caricatura grottesca di se stesso. Ma al di là del gioco scenico e della mancanza di autenticità emerge da ogni scena uno specchio deformante capace di cogliere il riflesso sfumato di chiunque si metta a guardarlo. Un girotondo a ritmo di valzer, dalle combinazioni potenzialmente infinite.

Con Marco Barbiero, Lorenzo Beatrice, Rosanna Casieri, Veronica Cinti, Jacopo Comoglio, Katja Formento, Manuela Marascio, Jerome Pommereul.

Disegno Luci Pier Paolo Nuzzo

Costumi Antonia Bergantino

Regia di Luciano Caratto

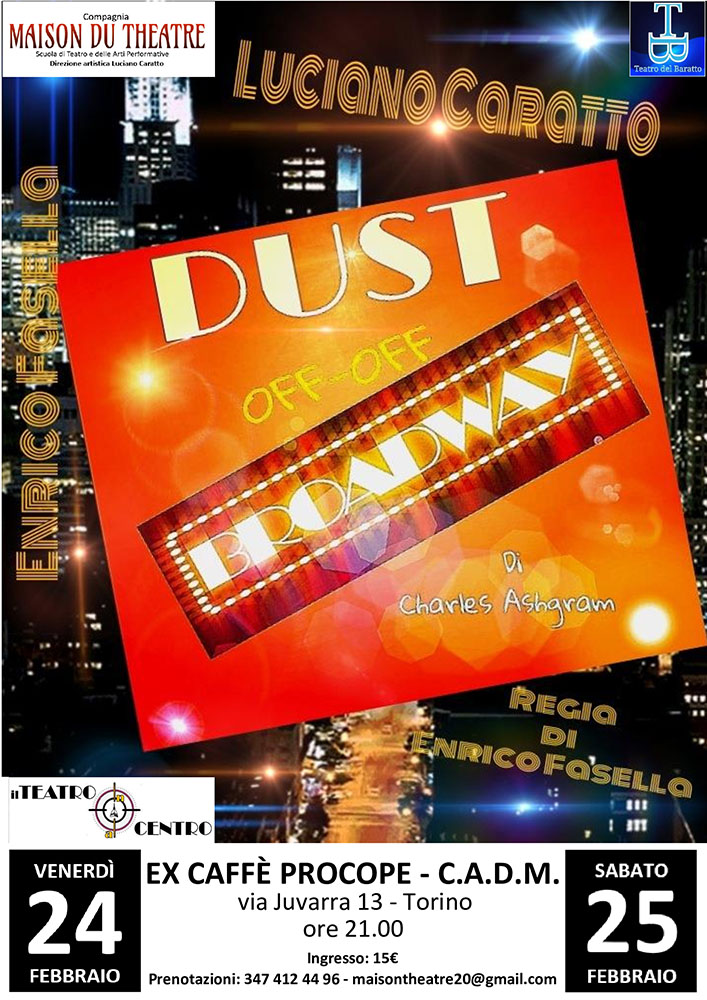

Dust

Partenza da Miami, in viaggio verso Rio de Janeiro. Charles è il mio vicino di poltrona.

Leggo, un po’ annoiato e stanco , il copione di “ Sogno di una notte di mezza estate”, che dovrò mettere in scena in terra brasilis. Stiamo sorvolando il Mar dei Caraibi.

Charles getta un occhio sulle mie pagine e, nasce l’amicizia.

Si, perché Charles Ashgram (caso, destino, predestinazione?) è uno scrittore, uno scrittore di teatro newyorchese che conosce Broadway come le tasche delle bermuda che sta indossando.

Un’amicizia, virtuale e reale che mi ha consegnato Dust, questo monologo brillante che definirei di comicità esplosiva e che Luciano Caratto, ha deciso di mettere in scena ed interpretare.

Ma, chi è Dust?.Dust è, probabilmente, l’uomo più pacifico dell’emisfero nord. È l’amico di tutti ed è l’amico che tutti vorrebbero avere.

Conduce una vita tranquilla e la vita, lo conduce tranquillamente a relazionarsi con chiunque nel suo quartiere , poiché chiunque può fidarsi di lui.

Insomma, Dust è l’uomo della porta accanto, sempre pronto ad aprirla in caso di necessità.

Tutto scorre liscio, fino a quando nella sua vita non irrompe, come una testa d’Ariete, Sam.

Da quel momento, la vita di Dust è obbligata a cambiare in modo repentino poiché quel quartiere di Manhattan che si chiama Broadway non ammette debolezze o sconfitte.

Finzione o realtà? La risposta è : entrambi

Dialogo di una Prostituta con un Suo Cliente

Scritto nel 1978, fa parte della vasta produzione drammaturgia dell’autrice fiesolana dedicata all’universo femminile. Donne e sesso, donne e amicizia, donne e dolore: le pièce teatrali di Maraini esplorano le sfaccettature più oscure e misteriose del femminino alternando poesia e impegno civile.

In questo dialogo, il corpo di Manila, prostituta colta e politicizzata, con una neonata da accudire in una stanzetta della Roma popolare, si rifiuta di diventare merce e oggetto di compravendita.

In un serrato botta e risposta, alternando blandizie e minacce, il cliente, scaltro e pragmatico, si offre di amarla e proteggerla, ma l’ironia impassibile di Manila porta presto alla luce il bluff perverso di chi vuole solo possedere.

Gli attori sono riusciti a cogliere la perfetta alchimia fra tensione sensuale e provocazione intellettuale, cogliendo nell’ambientazione dei tardi anni ’70 interessanti spunti di approfondimento storico.

Vicina all’avanguardia senza esserne condizionata,affascinata dai classici, ma capace di mantenere una peculiare autonomia espressiva, sempre pronta a scagliarsi contro le ingiustizie politiche e sociali, Maraini, attraverso il teatro, ha cercato “se non di cambiare il mondo, di aiutare lo spettatore a pensare come dovrebbe essere”.

Tenendo ben presente questo monito, l’allestimento si è mantenuto fedele al testo e alle intenzioni dell’autrice, lavorando sulla costruzione di personaggi dinamici, scissi, rinchiusi in un’individualistica lotta per la sopravvivenza, ma con un piede ancorato negli Anni di Piombo.

Un intenso incontro/scontro tra due corpi parlanti, in cerca di un riconoscimento l’uno negli occhi dell’altro.

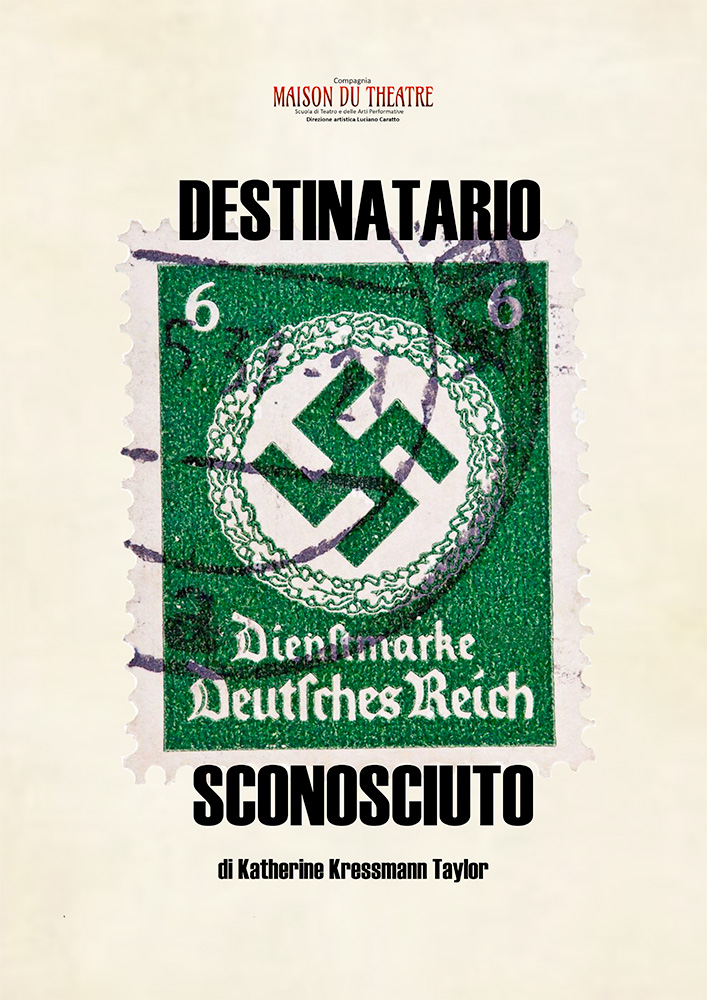

Destinatario Sconosciuto

“Novembre 1932. L’ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari a San Francisco e amici fraterni, si separano.

Martin torna in Germania con moglie e figli e tra i due comincia uno scambio di lettere su cui si stende ben presto l’ombra nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e Martin si lascia sedurre dall’ideologia nazista.

Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un’attrice austriaca che è stata amante di Martin e che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a Berlino.

E proprio questo comportamento porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e ad una raffinata vendetta.”

Destinatario Sconosciuto è un romanzo epistolare pubblicato nel 1939. Il libro viene ignorato per circa 60 anni, quando nel 1999 (tre anni dopo la morte dell’autrice) viene tradotto in Francese e diviene un Best-Seller

Il romanzo è ispirato ad una vicenda reale e a lettere autentiche.

Il testo e la nostra trasposizione scenica danno modo di vedere il dramma dell’Olocausto da una diversa prospettiva “temporale”: l’obiettivo è puntato sul momento prima che tutto accada, un prima ignaro della barbarie che l’umanità conoscerà, ma che ci mostra il magma nel quale l’ideologia nazista ha potuto attecchire e pervadere (o pervertire) gli uomini conducendoli nell’abisso da loro stessi generato.

Regia Luciano Caratto

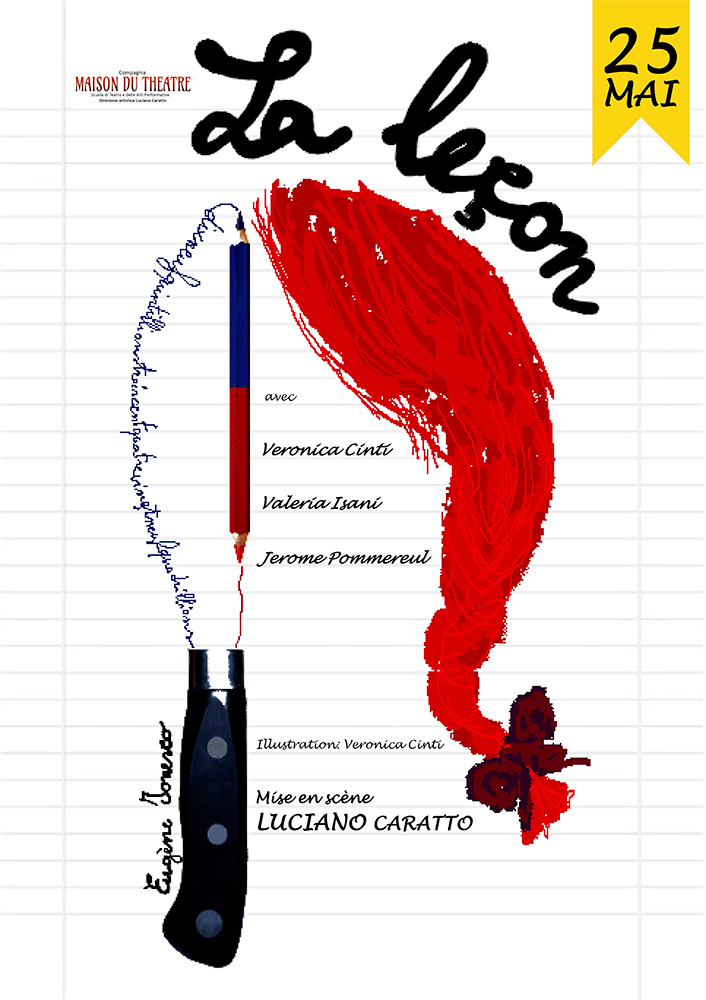

La Lecon

Un professeur, une bonne et une jeune élève sont les trois protagonistes d’une des œuvres plus représentatives de la production de Ionesco, qui contient quelques éléments comiques quoique paradoxales.

Une étudiante se présente à la maison d’un estimé professeur, afin de recevoir quelques répétitions de mathématiques et de philologie, dans le but d’obtenir le « doctorat total ».

Á l’accueillir et à l’annoncer, après avoir rangé la pièce où se tiendra la leçon, c’est une bonne, qui de temps à autre fera son apparition sur scène.

Entre l’élève et le professeur s’instaure depuis le début, un rapport amical, accompagné d’éloges réciproques.

Puis commence l’interrogation : le professeur pose des questions d’une banalité désarmante à la jeune fille (« combien font un et un ?»), restant consterné de constater qu’elle sache donner une réponse à de telles demandes. Cependant, quand l’élève commence à

rencontrer des difficultés, la situation change et l’humeur de l’enseignant s’échauffe.

L’atmosphère change, les personnages se transforment, laissant place à des mouvements de colère qui augmenteront jusqu’à ce que l’irrationnel prenne le dessus…dévoilant peut-être dans ce paradoxe, la vérité sur l’être humain, l’hypocrisie des rapports sociaux et des conventions à l’intérieur de la société.

Ionesco définit sa « Leçon » un « drame comique », mais il existe beaucoup de lignes directrices qui parcourent cet acte unique et différentes lectures possibles, certaines particulièrement actuelles.

De la fausseté des mots à l’acceptation de la suspension des lois de la logique et du principe de non-contradiction, jusqu’à la critique de la culture comme instrument de pouvoir.

Nous ne pouvons enfin que relier cette œuvre au contexte historique, dans lequel a vécu Ionesco, qui a assisté aux drames de la première et seconde guerre mondiale.

La naissance et la diffusion de ce théâtre décrit comme « Absurde » est donc bien compréhensible, puisque seules les atrocités de la guerre peuvent faire comprendre le non-sens, le paradoxe et l’incohérence qui caractérisent le genre humain.